Intorno alla metà del 1496 gli stabilimenti di Fornovolasco vennero ricostruiti o almeno profondamente rinnovati, per l’intervento del Maestro Iacomo Tachetto detto Tachettino, da Gerola in Valtellina, esperto progettista e realizzatore di simili impianti nel Ducato di Milano; si trattava sicuramente di uno dei maestri di forno più ambiti della penisola, pagato per l’occasione profumatamente in ducati d’oro. Il Duca Ercole I non lasciò niente al caso e programmò le varie attività della filiera: fece accumulare ingenti scorte di carbone; avviò trattative con il signore di Piombino per l’acquisto di grosse partite di minerale dall’Isola d’Elba; concordò con il governo di Lucca per il transito di tale materiale dagli approdi di Viareggio e di Motrone, attraverso Pietrasanta e la Foce di Petrosciana; infine fece iniziare una sistematica estrazione di “vena” locale. Questa ultima attività fu data in appalto a vari maestri cavatori con contratti di fornitura che dovevano garantire la Camera Ducale riguardo a qualità, quantità e tempi di consegna del minerale.

In quel periodo arrivarono a Fornovolasco un gran numero di pratici: maestri di forno, di fabbrica, di miniera, carbonai, cavatori, fabbri di ogni specialità, muratori, mercanti, funzionari dell’amministrazione estense. Per quanto riguarda i minatori furono anche loro reclutati da Tachettino; dalla Valtellina arrivarono il maestro Ruscheto con il fratello Matteo. In zona operava in precedenza anche un altro maestro cavatore, Guarischo proveniente dalla Val di Sole, in Trentino; questi avanzò alcuni dubbi sulle capacità di Tachettino e suggerì l’arrivo di un altro maestro di forno di sua conoscenza dalla Val di Sole; questo contrasto si risolse a favore di Tachettino, che, giudicato intoccabile, costrinse Guarischo a fare le valigie. Comunque l’approvvigionamento di minerale nel 1497 era ancora insufficiente. Malgrado l’intensificarsi di ricerche e saggi, il minerale locale su cui tanto si era fatto affidamento restava un enigma. Valutazioni ottimistiche si scontravano con ricerche faticose e spesso di resa modesta. Il dubbio era che la ricchezza minerale racchiusa nella Pania avesse bisogno, per essere valorizzata a pieno, di minatori più esperti di quelli comparsi fino ad allora, magari lusingati da contratti più favorevoli. Fu stipulato un contratto con Carlo de Simone de Villapiana per l’estrazione dalle miniere di ferro della provincia di Garfagnana. Per ogni cavatore impiegato Carlo avrebbe ricevuto oltre alle provviste alimentari, 4 picconi e 4 cunei; ogni 4 cavatori una mazza grossa da 18 libbre, un badile, due zappe ed un palo di ferro di 40 libbre e lungo 2 braccia. Il contratto prevedeva inoltre che Carlo avrebbe incassato un ducato d’oro veneziano ogni 4 some di vena estratta, selezionata, cotta e pestata, oltre ad un ulteriore compenso per il trasporto, variabile a seconda della distanza tra cava e forno. La vena poi doveva essere sottoposta al giudizio di due esperti, dei quali uno era uomo di fiducia dell’amministrazione estense, l’altro era il conduttore di una fabbrica. I problemi che sorsero nella valutazione del minerale, sia per la sua disomogeneità che per la diversità rispetto a quello noto ai minatori alpini, suggerirono di superare lo scoglio attraverso nuove tipologie di contratto. Il primo di essi fu sottoscritto con i maestri Antonio del Bon e Pedro detto Triberio de Filippino, entrambi provenienti dalla terra che a quel tempo aveva fama di vantare i minatori più esperti, Bovegno in Val Trompia.

Il contratto introduceva un’importante novità rispetto a quelli precedenti, che avrebbe dovuto risolvere le controversie tra i cavatori che sostenevano la buona qualità della vena estratta ed i maestri di forno che cercavano di mimetizzare le difficoltà di gestione dell’impianto, lamentando la scarsa qualità del minerale. Con il nuovo accordo ogni conflitto sarebbe stato risolto essendo la valutazione fatta in base al rendimento effettivo messo a confronto con quello concordato; inoltre per evitare contrasti con i carbonai, i due di Bovegno sarebbero stati responsabili anche della fornitura di carbone. Il minerale ed il carbone sarebbero stati pagati in base alle hore di forno che avrebbero almentato ed al ferro che ne sarebbe derivato, la cui qualità doveva essere tale che nella successiva lavorazione alla fabbrica non doveva calare più del 20%.

Nell’estate del 1497 arrivarono a Fornovolasco un gran numero di cavatori e sorsero problemi di coesistenza con quelli già presenti. Fu necessario richiamare tutti al rispetto di una norma, rappresentata nei capitoli minerari della zona di Brescia, che prevedeva che tra cava e cava vi fossero almeno dodici passi di misura.

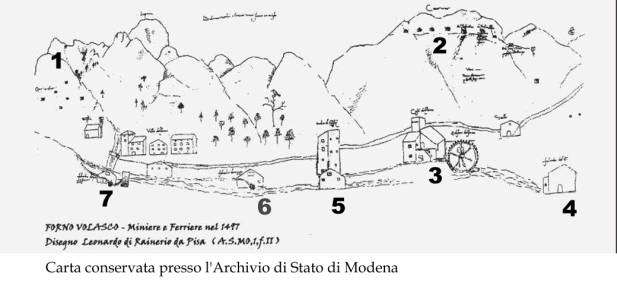

Di quel periodo ci è stata tramandata, grazie ad una contabilità molto minuziosa dei fattori ducali, una documentazione piuttosto interessante sul sito siderurgico di Fornovolasco. Da un punto di vista iconografico spiccano due documenti che permettono di capire l’imponenza del progetto ducale: un disegno del 1497, tracciato dall’agente ducale Leonardo di Rainero da Pisa, raffigurante, tra l’altro, l’abitato di Fornovolasco con la chiesa, tre fabbriche di privati (fabricha de più persone, fabricha de Mezo, fabricha di Cristoforo) e più a valle gli importanti edifici ducali. Da un altro documento si evince che gli edifici ducali erano costituiti da una casa torre, il forno con la grande ruota idraulica ed il cannecchio, una fabbrica nuova con tre fucine ed un maglio, tre carbonili, una stalla ed un magazzino.

|

| LEGENDA: 1) Cave Vecchie – 2) Cave Nove – 3) Forno Ducale (Casa del Forno + Stancia del Forno) – 4) Fabricha Ducale – 5) Fabricha di Cristoforo – 6) Fabricha di Mezzo – 7) Fabricha di più persone |

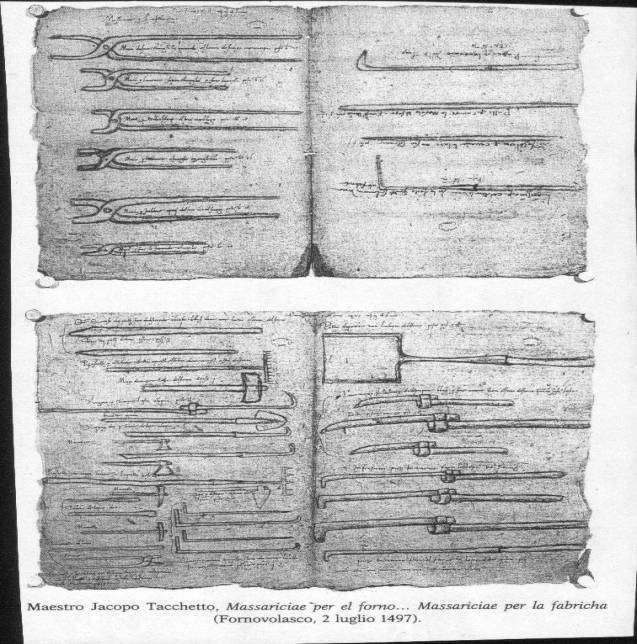

L’altro importante documento è rappresentato da una serie di disegni e didascalie, realizzate dal Maestro Tachettino, raffiguranti gli attrezzi e gli utensili necessari per lavorare al forno ed alla fabbrica (Massariciae per el forno e Massariciae per la fabricha); tale documento rappresenta una delle principali testimonianze di archeologia industriale del 1500.

|

| Documento conservato presso l’Archivio di Stato di Modena |

A Fornovolasco si produceva ghisa di due tipi: quella ottenuta dal minerale locale serviva per fare nell’attigua fabbrica palle d’artiglieria di otto varietà, da una a cento libbre; quella ottenuta da una miscela di “vene” elbana e locale, veniva consegnata anch’essa alla fabbrica, che ne ricavava del buon ferro dolce smerciato come tale, oppure lavorato in sede per fare diversi prodotti finiti, tra cui anche gli archibugi.

A Fornovolasco si produceva ghisa di due tipi: quella ottenuta dal minerale locale serviva per fare nell’attigua fabbrica palle d’artiglieria di otto varietà, da una a cento libbre; quella ottenuta da una miscela di “vene” elbana e locale, veniva consegnata anch’essa alla fabbrica, che ne ricavava del buon ferro dolce smerciato come tale, oppure lavorato in sede per fare diversi prodotti finiti, tra cui anche gli archibugi.